先日なんですけども。

cubaseでプロジェクトが重たい場合は負荷状況の確認をしてみよう。

こちらのcubaseの負荷状況を確認する方法というものを書きまして。

じゃあ実際に負荷状況を見る方法はわかったけども

負荷がかかっている時に軽減する方法はあるのかと。

そんな時に使える

フリーズ機能

インプレイスレンダリング機能

そんなところをご紹介していきたい所存。

負荷を軽くする方法

まぁ負荷を軽くする方法はなんでござんすけども。

同期演奏とかしてる方だといきなりcubaseが固まったりしたら

どんな顔していいかわからなくなりますよね。笑

cubaseで同期演奏に役立つアレンジャートラックという機能。

同期演奏の便利機能などについても書いていますのでよかったどうぞ!!

んで、cubaseは軽ければ軽い程いいよねっていうわけで

方法をご紹介していきます。

※cubase14 pro使って説明してます故、バージョンによっては使えない場合もあるかもです。

オーディオ化する

インストゥルメント音源的なものを読み込んでmidiノートを打ち込む

いわゆるありがちな手法をとっている場合なんですけども。

この場合はCPUで処理しながら音源を再生しているので、負荷がかかっているんですよね。

なので、一度オーディオ化してしまうことによってCPUの負担を減らすことができます。

オーディオに書き出してから読み込む

これは書き出しのオーディオミックスダウンでデータを書き出して読み込む方法ですね。

いちいち書き出してから読み込まないといけないのでちょっと面倒くさい感じです。

ただ、トラック数は少なければ少ない程メモリの使用量を抑えられるので

何個かのインストゥルメントをまとめて一つのオーディオにまとめる場合は

この方法もアリかなと思います!!

フリーズ機能

これも結局はオーディオ化して軽くする方法になるんですが。

書き出しをしなくてもボタン一つでオーディオ化できる機能ですね。

その代わり、フリーズ機能を使った場合は

キーエディターは編集できないようにロックされます。

(フリーズ化を解除すれば再度編集可能です。)

オーディオ化したデータはプロジェクト内のフォルダに保存されます。

そして、cubaseが勝手に読み込んでそのオーディオファイルを再生してくれるので

見た目がすごいすっきりした状態になります。

実際に見てみてみるとイメージしやすいかと思います。

使い方

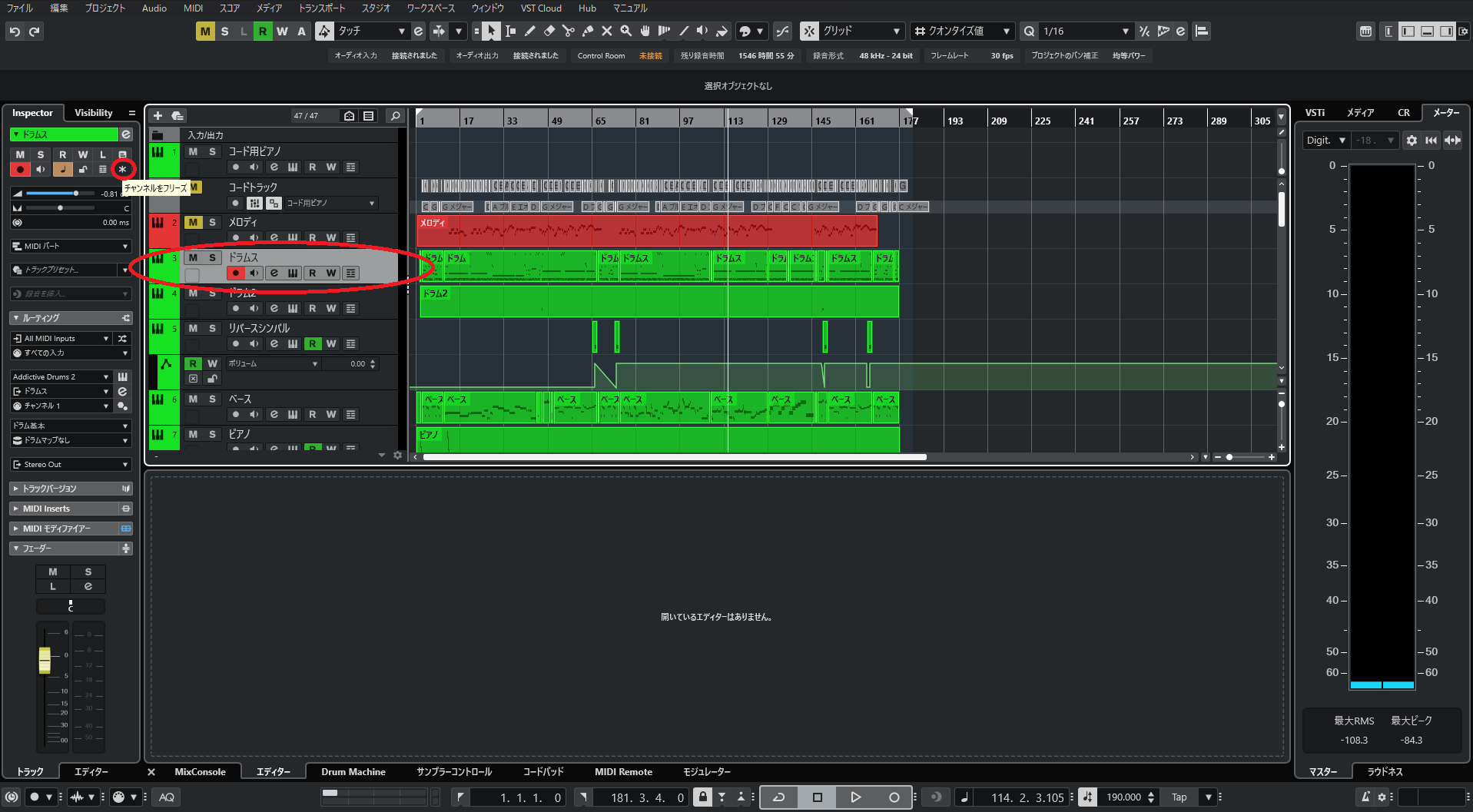

まずフリーズさせたいインストゥルメント音源を選択します。

この場合ですとドラムの音源ですね。

こちらを選択した状態で、画面左上のほうの赤丸部分の*みたいなマークのところ。

こちらをクリックします。

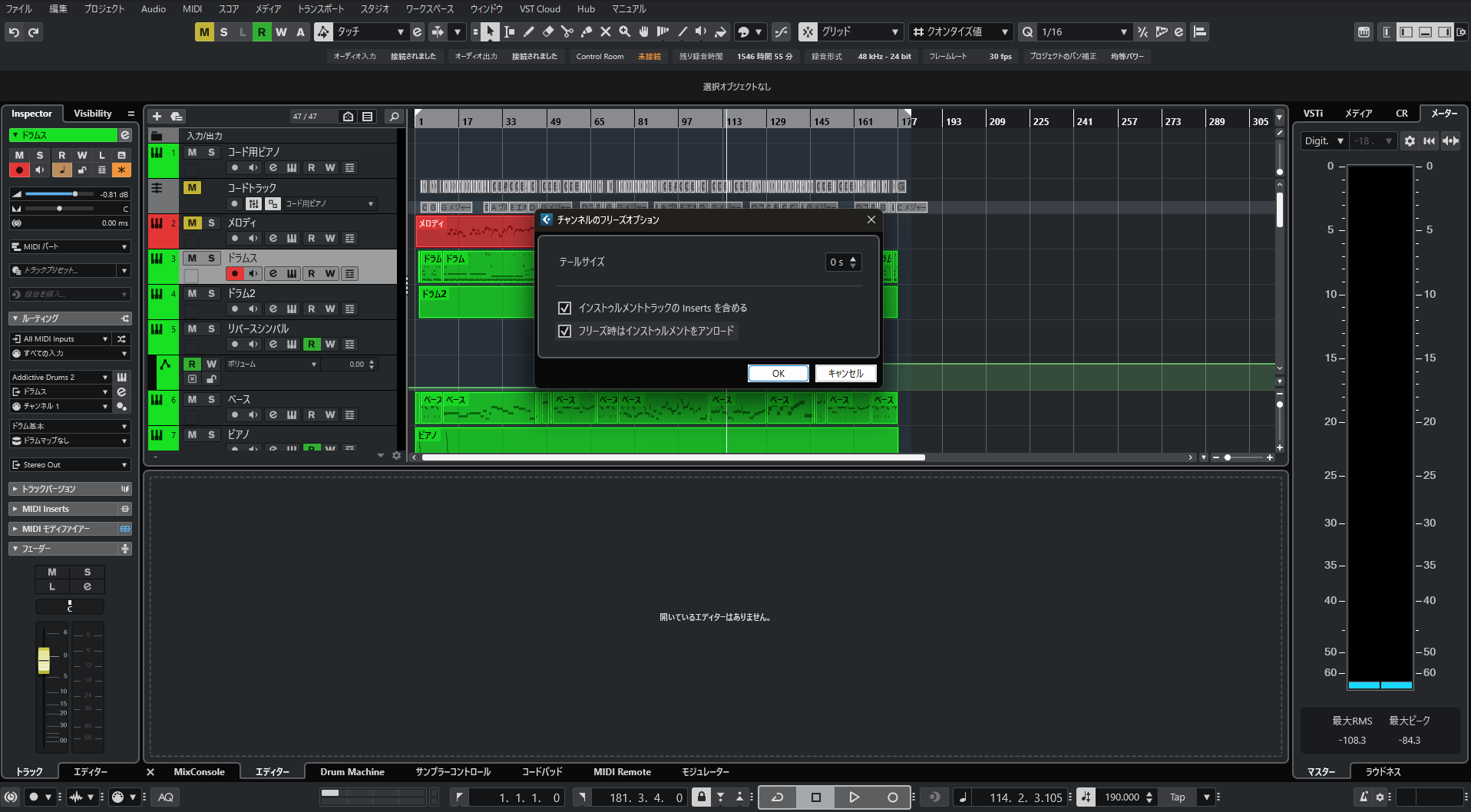

そうするとこんなオプション画面がでてきます。

- インストゥルメントトラックのinsertsを含める

- フリーズ時はインストゥルメントをアンロード

こちらはどういうことかというと、

- インストゥルメントトラックのinsertsを含める

キーエディターのロックに加えて、inserts(プラグインなど)の部分もフリーズさせるかどうか。

- フリーズ時はインストゥルメントをアンロード

フリーズ化したインストゥルメント音源に使ってるメモリを解放するかどうか。

状況に合わせてチェックを付けましょう!!

最後にOKをクリック

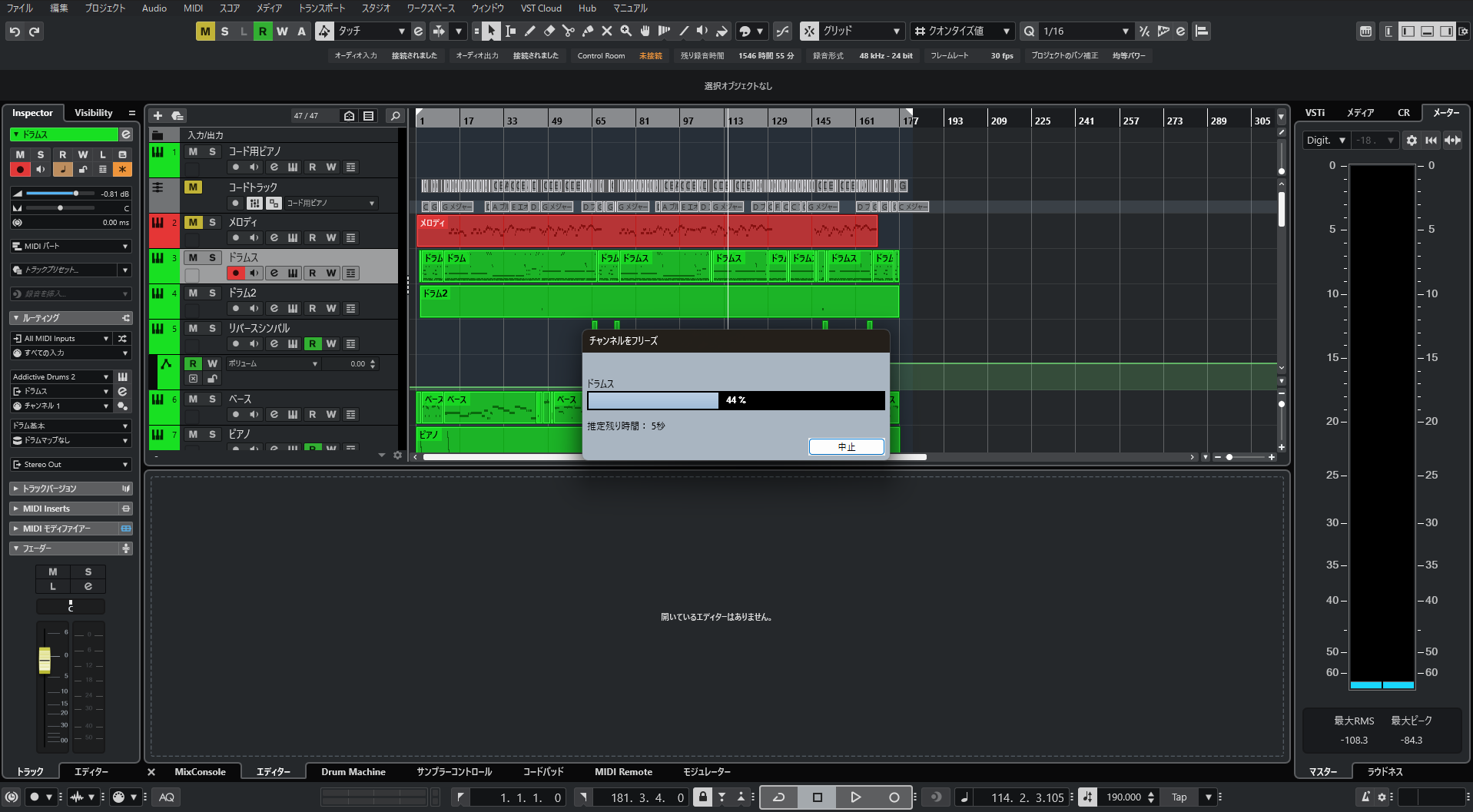

するとフリーズ化を開始します。

フリーズ化が終わるとエディターやinsertsにチェックをした場合はそちらがロックされます。

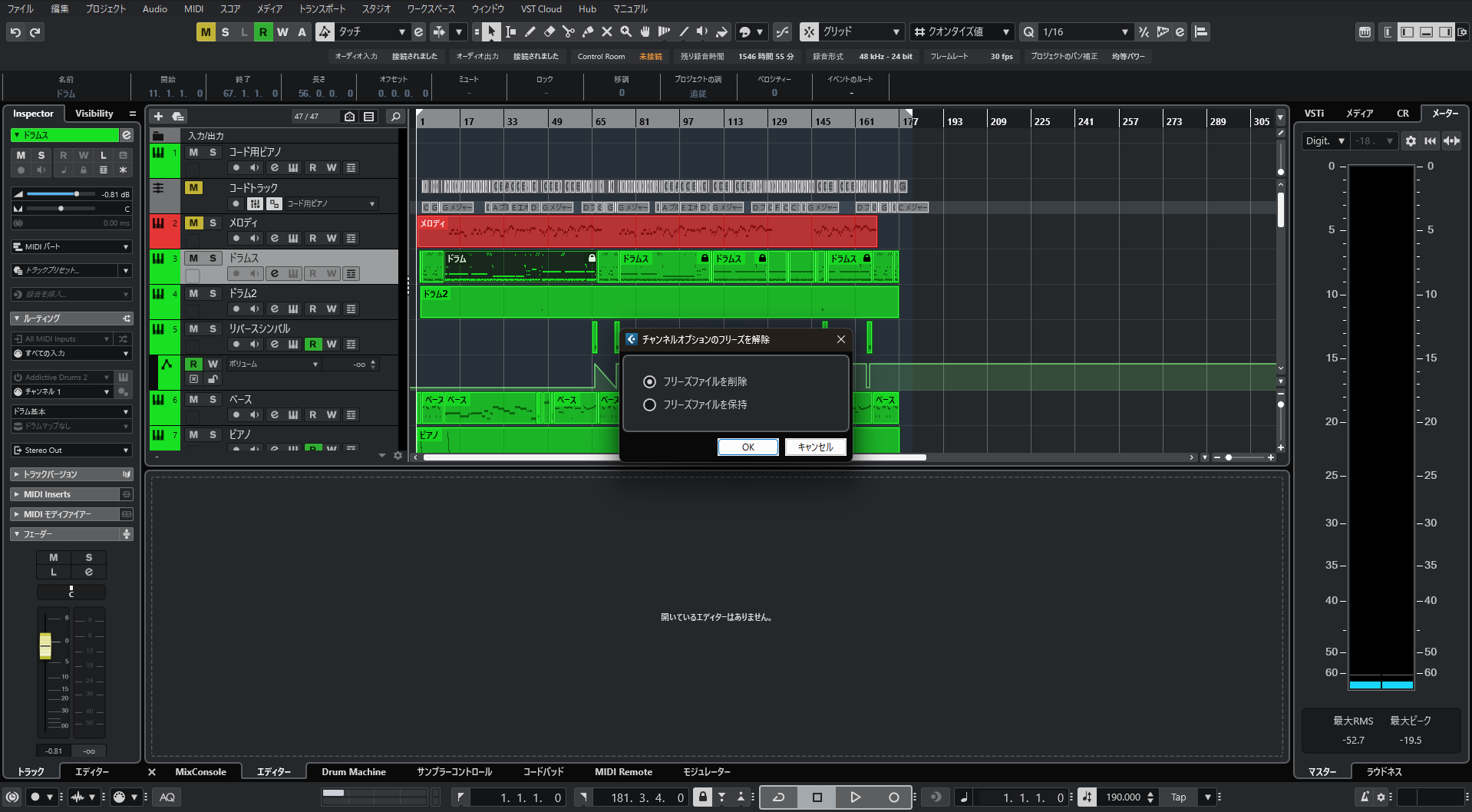

解除する場合は

もう一度*をクリックして

フリーズファイルを削除するか保持するかを選んでOKを押します。

※フリーズファイルは基本的に保持するメリットもないので

削除してしまってよいと思います。

これでCPUの使用率を減らす事ができます。

フリーズ化をするとキーエディタがロックされるので

もういじらないだろうなーっていう段階で処理してしまったらいいかもですね!!

まぁ解除もできるのでそこまで難しく考えなくてもいいかもですが!!

個人的にはこのフリーズ機能で十分だと思うのですが、もう一つ

インプレイスレンダリング機能

というものもあるので後編にてそちらの方法もご紹介したいと思います。

コメント